L'origine des variations spatio-temporelles de la composition géochimique des eaux de sources du bassin versant du Strengbach décryptée

Une équipe de chercheurs du Laboratoire d'hydrologie et de géochimie de Strasbourg (LHyGeS/EOST, Université de Strasbourg / CNRS / ENGEES) et du BRGM a pu expliquer, à l'aide d'une modélisation et de 30 ans de données hydrogéochimiques, l'origine des variations spatio-temporelles de la composition géochimique des eaux de sources du bassin versant du Strengbach. Ce travail très original a permis de décrypter la nature des processus d'altération actifs au sein du bassin versant ainsi que leurs sensibilités aux modifications environnementales. Il illustre également, s'il le fallait, l'importance des suivis environnementaux pluri-décennaux pour comprendre les mécanismes fins qui régissent la réponse des surfaces continentales aux forçages externes (climatiques, anthropiques…).

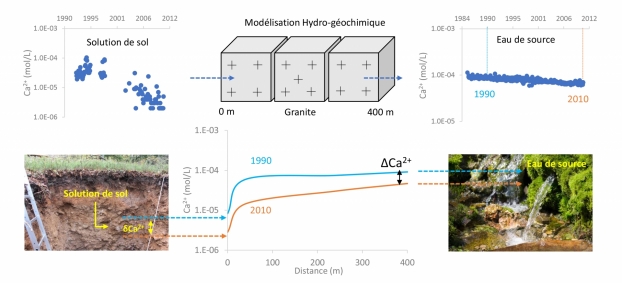

Initié en 1987, le suivi hydrogéochimique des eaux du bassin versant du Strengbach a été réalisé par l'Observatoire hydrogéochimique de l'environnement (OHGE, http://ohge.unistra.fr), labellisé SNO en 2007 par le CNRS-INSU et intégré aujourd'hui à l'infrastructure de recherche OZCAR. Ce suivi montre qu'à une échelle interannuelle les flux géochimiques globaux exportés par les eaux de sources du Strengbach, principalement contrôlés par le sodium et la silice dissoute, sont restés relativement stables au cours des 30 dernières années. Par contre, les flux de calcium ont diminué d'une façon significative au cours de la période d'étude avec des amplitudes variant fortement d'une source à l'autre. Les travaux de modélisation numérique, développés au LHyGeS et s'appuyant sur le code de transport-réactif couplé KIRMAT, ont permis d'identifier les mécanismes impliqués dans la variabilité spatio-temporelle de ces eaux de sources et d'expliquer les différences d'évolution temporelle des cations et de la silice observées dans ces eaux.

Par ailleurs, la comparaison des flux géochimiques actuels exportés par les eaux de sources avec les flux d'altération à long terme déterminés au niveau d'un profil du régolithe, intégrant plus de 20 000 ans de formation de ce dernier sur le bassin versant, montre que même à des échelles de temps millénaires, les flux d'altération de calcium sont beaucoup plus sensibles aux changements environnementaux que les flux d'altération silicatés. La modélisation développée permet de rendre compte de ces observations. Elle conduit également à rediscuter l'origine de la "chémostasie" des eaux de source, c'est-à-dire la faible variabilité des concentrations en éléments dissous dans les eaux au cours d'une même année hydrologique. Classiquement interprété comme le résultat de l'atteinte d'un état d'équilibre thermodynamique de la solution vis-à-vis de la dissolution des minéraux primaires, ce caractère chémostasique serait, pour le Strengbach au moins, davantage lié à un contrôle hydrodynamique du temps de résidence des eaux au sein du substratum.

Le cadre conceptuel que donne le modèle développé dans ce travail rend compte de la variabilité géochimique des eaux de surface, et ouvre des perspectives nouvelles et très prometteuses pour l'étude de la réponse des processus d'altération de la zone critique et de la qualité des eaux de surface aux modifications environnementales.

Source(s):

Julien Ackerer, François Chabaux, Yann Lucas, Alain Clément, Bertrand Fritz, Émilie Beaulieu, Daniel Viville, Marie-Claire Pierret, Philippe Négrel (2018) Monitoring and reactive-transport modeling of the spatial and temporal variations of the Strengbach spring hydrochemistry. Geochimica et Cosmochimica Acta, 225, 17-35.