HAIC (High altitude ice crystals) - 2014

Contexte et objectifs

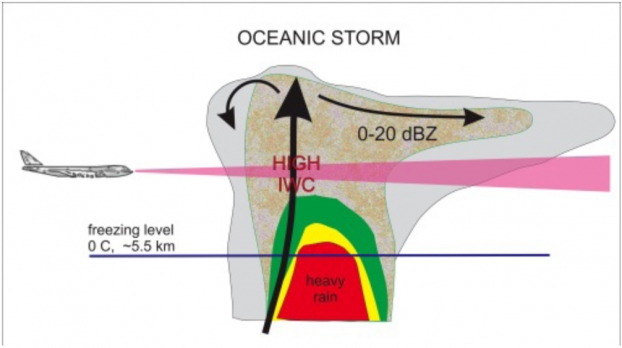

Depuis les années 1990, on observe que des incidents de réacteurs d’avion et des anomalies dans les mesures de vitesse aérodynamiques et de température se produisent à haute altitude et basse température. Les premières analyses menées par les différents constructeurs ont conclu à un givrage des moteurs et des capteurs de mesure de vitesse et de température. Cependant, l’analyse détaillée des paramètres enregistrés lors de ces évènements a montré que les températures enregistrées étaient pour la plupart inférieures à - 40°C et qu’aucun dépôt de glace n’était détecté sur la structure. Ces travaux ont conduit les chercheurs à penser qu’il ne s’agissait pas du givrage classique par formation de glace issue de l’impact de gouttelettes d’eau surfondues, pris en compte dans le cadre des règles de certification des avions, mais d’un phénomène différent. Des recherches récentes menées sur les incidents réacteurs causés par l’ingestion de grandes quantités de microcristaux de glace à haute altitude, semblent par ailleurs indiquer que les anomalies d’indication de vitesse devraient avoir les mêmes causes.

En conséquence, l’étude des propriétés des cristaux de glace et des gouttelettes d’eau surfondues dans l’atmosphère (concentration massique, spectre dimensionnel, masse volumique de la glace, etc.) s’avère de première importance pour la sécurité aéronautique. Une meilleure compréhension des phénomènes de formation de cristaux de glace permettra en effet d’améliorer la détection et l’évitement des zones où se produisent ces phénomènes, zones peu ou pas visibles avec les radars actuels des avions, mais aussi la protection des avions et de leurs équipements en faisant évoluer les standards de certification. Une norme de définition de l’atmosphère à haute altitude est actuellement en cours d’élaboration au niveau international (Appendice D de la CS-E / FAR33 portant sur les particules de glace). Le groupe d’experts EIWG (Engine icing working group) travaille actuellement sur ce sujet.

Le projet européen HAIC (High altitude ice crystals) s’est donné comme objectif principal de contribuer à la révision des normes de définition de l’atmosphère à haute altitude initiée par l’EIWG. Il vise également à consacrer un effort particulier aux développements technologiques d’instruments de détection et d’évitement des zones dangereuses du fait de la présence de microcristaux. Il a enfin comme autre objectif important l’étude, par télédétection, des propriétés des zones à fort contenu en glace des nuages convectifs et, par expérimentation in situ, les processus microphysiques qui se produisent dans ces zones.

L’analyse des données de télédétection satellitaire active et passive en collocation avec des incidents réacteurs observés par le passé permettront de développer des schémas de détection, depuis l’espace, de ces zones à fort contenu en glace. Quant aux mesures in situ, elles faciliteront l’amélioration des connaissances sur la nucléation et la croissance des cristaux de glace (croissance par diffusion de vapeur d’eau, par collision entre plusieurs cristaux ou par collision entre cristal et gouttelettes d’eau surfondues), ainsi que sur la quantification des processus de précipitation dans les nuages convectifs tropicaux.

Dates et lieux

La campagne de mesures intensives de deux mois se déroule actuellement (du 18 janvier au 14 mars 2014) depuis Darwin, au nord de l’Australie. Le domaine de vol s’étend jusqu’au golfe de Carpentarie.

Moyens déployés

Pour réaliser l’actuelle campagne à Darwin, le projet HAIC fait appel à l’avion de recherche Falcon 20 de SAFIRE afin notamment d’accéder à l’environnement dynamique et microphysique, en 3D, des systèmes nuageux échantillonnés. Le nombre important d’heures de vol devrait statistiquement donner le 99e centile du contenu total en eau condensé (TWC), ainsi que d’autres paramètres microphysiques (spectre dimensionnel, nombre de cristaux, relation masse-diamètre des cristaux…) en fonction de la distance par rapport au centre de la cellule convective).

Le Falcon 20 est notamment équipé de l’instrument de télédétection RASTA (radar Doppler 95GHz) et d’instruments de mesure in situ des propriétés microphysiques des hydrométéores (évaporateur isocinétique IKP, spectromètre de gouttelettes CDP, imageur 2D-S, imageur PIP, sondes ROBUST & LWC 2mm & ICD, système de moulin à champs AMPERA, cameras à l’intérieur du cockpit).

Soutiens

La campagne est financée par le programme 7e PCRD (projet L2 HAIC), par la FAA (Federal aviation agency) et par l’EASA (European aviation safety agency).

Partenaires

Pour la campagne de Darwin, un partenariat s’est créé entre HAIC et son projet homologue HIWC (High ice water content) mené essentiellement par les États-Unis, le Canada et l’Australie.

Partenaires français : AI-F (Airbus France), AI (Airbus SAS), ARTTIC, ATM (Atmosphère systèmes et services SARL), ESTERLINE, CNRS, DASSAV (Dassault aviation SA), DGA, IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), ZA-INT (Zodiac aerospace group), Météo-France, ONERA, Rockwell Collins France (RCF), SNECMA, Thales Avionics SA (THAV)

Principaux partenaires étrangers : NASA, EASA, FAA, Environment Canada, Boeing, AI-D, BOM (Bureau of meteorology, Australie).), CIRA, CU, DLR, EADS IWG, EASN TIS, TSAGI, GKN, HONEYWELL, INTA, INCAS, NRC, PAI, KNMI, SEA, NLR, TUBS, TUD, UTWENTE, VKI

Laboratoires français impliqués

LaMP/OPGC (Clermont-Ferrand), LERMA/Observatoire de Paris (Île-de-France), LATMOS/IPSL (Île-de-France), LOA (Villeneuve D’Ascq), CORIA (St Étienne Rouvray) et SAFIRE.

Responsables

Le coordinateur du projet européen HAIC est Fabien Dezitter (AIRBUS). Le CNRS est un des principaux partenaires. Le responsable scientifique pour le partenaire CNRS est Alfons Schwarzenboeck du LAMP.

![Arrivée du Falcon 20 à Darwin le 08 janvier 2014. © SAFIRE, Dominique Duchanoy[...] Arrivée du Falcon 20 à Darwin le 08 janvier 2014. © SAFIRE, Dominique Duchanoy[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/f20_arrivee_a_darwin.jpg?itok=xO5sPCPg)