Pour une meilleure évaluation des risques liés à l’instabilité des édifices volcaniques

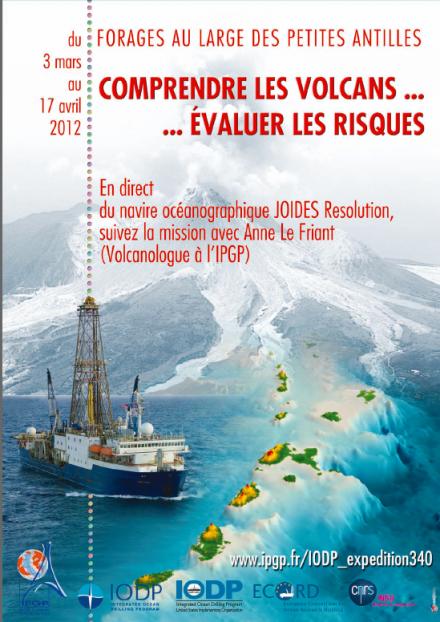

Du 3 mars au 17 avril 2012, le navire océanographique Joides Résolution du programme internationale IODP (Integrated Ocean Drilling Program) croisera au large des Petites Antilles pour une campagne de forages menée par Anne Le Friant de l’Institut de Physique du Globe de Paris (CNRS, Univ Paris Diderot, PRES Sorbonne Paris Cité) et de Osamu Ishizuka du Geological Survey of Japan. Premier objectif de l’ Expédition IODP 340 : obtenir un enregistrement complet de l’activité éruptive et de la sédimentation des dépôts volcaniques des complexes les plus actifs de l’arc lors du dernier million d’années. Une des finalités de ces recherches est de mieux comprendre et évaluer les risques liés aux grandes déstabilisations de flanc des volcans antillais et à l’entrée en mer des avalanches de débris générées susceptibles de provoquer des tsunamis.

Un contexte d’arc volcanique aux risques multiples

L’arc des Petites Antilles, directement lié à l’affrontement des plaques Caraïbe et Amérique du nord, se compose de nombreux édifices volcaniques dont 12, au moins, ont été actifs durant les 10 000 dernières années. La Montagne Pelée et la Soufrière de Guadeloupe nous sont les plus familiers, sans compter le volcan de Soufrière Hills à Montserrat en activité depuis 1995. Tout le long de l’arc, les compositions magmatiques et les styles éruptifs sont exceptionnellement divers. Dans le contexte géodynamique particulier de volcanisme associé à une subduction océanique, les éruptions sont souvent explosives. Tout au long de la vie des volcans, des grands glissements (encore appelés « déstabilisations ») peuvent se produire sur leurs flancs avec des conséquences dramatiques et un risque accru de raz-de-marée lorsque les avalanches de débris générées arrivent en mer.

En effet, la plupart des volcans, quel que soit le contexte géodynamique dans lequel ils se trouvent, connaissent de longues périodes de construction - par accumulation progressive de produits émis au cours d'éruptions successives - entrecoupées de très courts épisodes de destruction. Outre les effondrements de caldeiras provoqués par la vidange rapide d’un réservoir magmatique, la destruction d'un édifice volcanique peut également être provoquée par la déstabilisation de l'un de ses flancs suite à différents processus : injection de magma qui n'atteint pas la surface, simple fragilisation du flanc par altération hydrothermale et fracturation ou surcharge provoquée par l'édifice.

Les auteurs du projet ont montré précédemment qu’au moins 52 déstabilisations de flanc s’étaient produites sur les volcans de l’arc des Petites Antilles, dont au moins 15 dans les derniers 12 000 ans, l’entrée en mer des avalanches de débris ayant probablement provoqué des tsunamis. Dans la partie sud de l’arc les volumes mis en jeux sont beaucoup plus importants que dans la partie nord. Autour de Montserrat, où le volcan de Soufrière Hills est en éruption depuis 1995, au moins 75 % des produits émis par le volcan se sont épanchés en mer.

Forer au large pour retracer l’histoire et comprendre les risques

Lors de la prochaine campagne IODP, l’équipe scientifique prévoit de réaliser 10 forages, choisis stratégiquement autour de trois sites en tenant compte de la dissymétrie de l’arc : Montserrat au Nord (où le volcan de Soufrière Hills est toujours en éruption), la Martinique (et sa tristement célèbre Montagne Pelée, qui détruisit Saint Pierre en 1902) et la Dominique (ou plusieurs centres éruptifs sont considérés comme actifs et ont produit d’importantes éruptions pliniennes). Ces volcans sont encore actuellement instables et font courir des risques considérables à la population des Antilles majoritairement concentrée près des côtes.

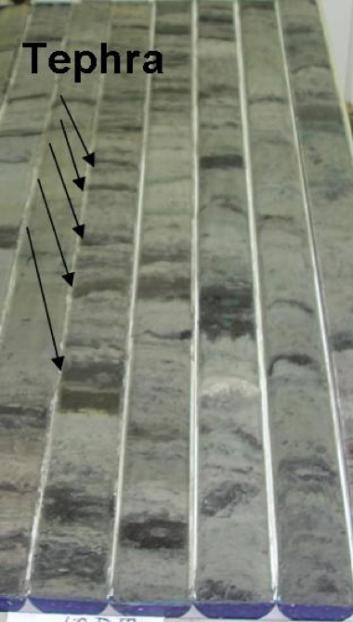

Les forages prélèveront pour la première fois les dépôts d’avalanche de débris sur 200 à 500 mètres, dans une zone où la fréquence des déstabilisations semble plus importante qu’ailleurs. Les analyses récentes des carottes marines prélevées lors de la campagne Caraval (2002, N/O L’Atalante) au large des volcans antillais ont permis de reconnaître un nombre d’éruptions explosives plus important que celui déduit des seules études à terre où les dépôts des éruptions sont parfois masqués ou érodés.

Objectifs de la campagne

• Quelle est la nature du volcanisme durant les premiers stades sous-marins ou sub-aérien de construction des complexes volcaniques (composition chimique, taux de production, explosivité, rôle de la construction par rapport aux processus de destruction) ?

• Quels processus et quelles échelles spatio-temporelles caractérisent l’activité éruptive et sa migration le long de l’arc?

Le second objectif vise à améliorer la connaissance et la compréhension des processus de mise en place des avalanches de débris et de leur fréquence, avec des implications sur l’évaluation du risque tsunami et de déterminer la dispersion des sédiments en milieu océanique. Il s’agira de répondre aux questions :

• Quel est l’âge et quels sont les mécanismes qui contrôlent le transport des avalanches de débris générées lors des déstabilisations de flanc ?

• Quel est le rôle de l’érosion, de l’incorporation des sédiments et/ou de l’eau ainsi que de la fragmentation sur la mobilité des avalanches de débris et comment en tenir compte dans l’évaluation des risques?

En prenant pour objet d’étude le volcanisme en Martinique, Dominique et à Montserrat, représentatif des principaux processus et échelles de temps du volcanisme de l’arc antillais, en grande partie similaire à celui d’autres arcs, l’expédition IODP 340 offre une occasion unique d’acquérir des données et informations cruciales sur les processus de construction et de destruction des édifices volcaniques à l’échelle d’un arc volcanique, ainsi que sur les processus de transport et de recyclage des sédiments volcanogéniques dans les bassins océaniques.

. La campagne pourra être suivie sur le site www.ipgp.fr/IODP_expedition340

. La campagne pourra être suivie sur le site www.ipgp.fr/IODP_expedition340

![Exemple de niveaux de tephras dans une carotte sédimentaire marine collectée au large des Petites Antilles (Caraval, N/O L’Atalante, mars 2002).[...] Exemple de niveaux de tephras dans une carotte sédimentaire marine collectée au large des Petites Antilles (Caraval, N/O L’Atalante, mars 2002).[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/tephras.jpg?itok=fR009vI4)