Comprendre la catastrophe de Bam

Le 26 décembre dernier, un tremblement de terre de magnitude 6,6 (échelle de Richter) dévastait la ville iranienne de Bam, tuant plus de 40 000 personnes. Dans le cadre d'un programme de recherche piloté par l'INSU-CNRS et des organismes iraniens(1), deux laboratoires francais, le LDL et le LGIT(2) se sont mobilisés pour analyser la catastrophe.

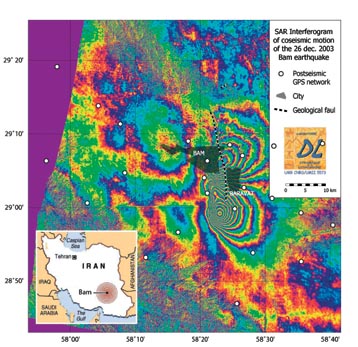

Dans un premier temps, les chercheurs ont ainsi utilisé le réseau de sismologie « Lithoscope(3) » pour surveiller toutes les répliques du séisme autour de l'épicentre. Par ailleurs, les images radar prises par le satellite Envisat avant et après la secousse ont été comparées afin de définir le mécanisme de la faille. L'analyse des images a montré que le bloc à l'ouest de la faille de Bam a glissé horizontalement vers le nord.

explique Michel Peyret, chercheur au LDL. Le choc est localisé exactement sous la ville de Bam. Les bâtiments ont subi une accélération fulgurante voisine de celle de la pesanteur, ce qui explique l'ampleur des dégâts malgré la magnitude modérée du séisme

souligne Denis Hatzfeld, sismologue au LGIT.

Parallèlement, les chercheurs se sont préparés à l'étude des mouvements post-sismiques : des petits réajustements de quelques centimètres se produisant pendant une période de plusieurs années après la secousse. Pour comprendre les propriétés mécaniques de la croûte et la dynamique des failles, les chercheurs doivent les étudier précisément. Quinze jours après la secousse, une équipe du LDL et les chercheurs iraniens du NCC installaient un réseau de 24 antennes GPS, points de repère autour de la ville de Bam.

Grâce aux données GPS, on peut calculer la position des antennes avec précision. Nous verrons les repères bouger les uns par rapport aux autres et pourrons ainsi établir une carte des déformations sur une période de 5 ou 10 ans

souligne Erik Doerflinger, chercheur au LDL.

Peu après, une équipe du LGIT arrivait à son tour en Iran pour procéder, en collaboration avec l'IIEES, à l'analyse des centaines de répliques enregistrées par le réseau de sismographes mobiles. L'étude des tremblements de terre est un long chemin théorique et expérimental. Dans l'immédiat, la protection passe d'abord par la prévention et le respect des règles de construction parasismique. Plus tard, peut-être, les chercheurs pourront détecter les signes avant coureurs et recommander l'évacuation des populations.

Sebastián Escalón, Journal du CNRS n°170-171 mars/avril 2004