La composition de Jupiter expliquée par sa formation au voisinage de la zone de sublimation de la glace

Une équipe internationale de chercheurs issus du Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM, CNRS/CNES/Institut Pythéas/Aix-Marseille Université) et de l’Université de Cornell ont développé un modèle permettant d’expliquer la composition de l’atmosphère de Jupiter en supposant la formation de la planète au voisinage de la zone de sublimation de la glace amorphe dans la nébuleuse protosolaire. Cette étude montre que les enrichissements en éléments volatils mesurés depuis des décennies dans l’atmosphère de Jupiter ont pu être acquis grâce à l’accrétion de gaz relâchés par la cristallisation de la glace amorphe au voisinage de la zone de formation de la planète, permettant ainsi de réconcilier les modèles de formation récents avec les mesures de composition.

La source des enrichissements en éléments volatils mesurés en 1995 par la sonde de rentrée Galileo dans l’atmosphère de Jupiter fait toujours l’objet de débats. Mis à part le cas particulier de l’oxygène dont l’abondance a été trouvée appauvrie par rapport au Soleil, les données de la sonde Galileo ont montré que celles de l’argon, du krypton, du xénon, du carbone, de l’azote, du soufre et du phosphore sont toutes enrichies dans l’atmosphère de Jupiter d’un facteur compris entre 2 et 4 fois les valeurs solaires.

Les scénarios classiques de la formation de Jupiter supposent d'abord la formation par accrétion d'un cœur solide constitué d'un mélange de glaces et de roches. Au bout de plusieurs millions d’années, ce cœur a atteint une masse critique qui a permis l’effondrement sur lui-même du gaz issu de la nébuleuse protosolaire en un laps de temps très rapide (quelques milliers d’années). C'est au cours de cet effondrement que l'on pensait que des planétésimaux ont pu être drainés et se vaporiser dans l'atmosphère du proto-Jupiter, créant ainsi les enrichissements en éléments volatils observés par Galileo. Cependant, ce scénario pose de sérieux problèmes aujourd'hui puisqu’il a été récemment montré que l’accrétion de planétésimaux est impossible dans une planète de la masse de Jupiter en phase de croissance.

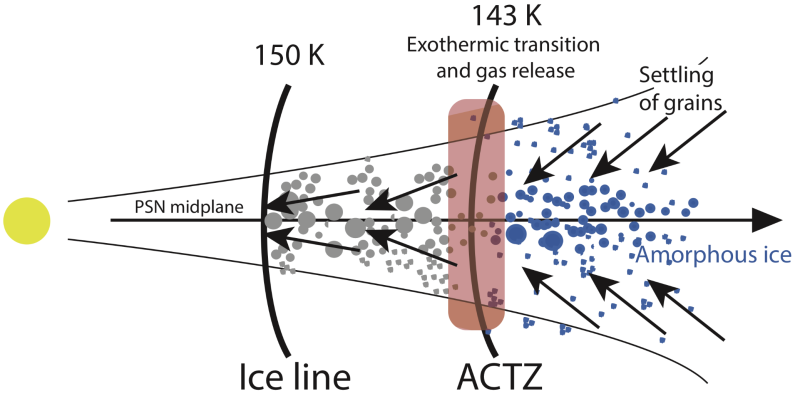

Dans ce contexte, l’équipe Franco-Américaine a démontré qu'il était possible que le gaz accrété par Jupiter soit préalablement enrichi en éléments volatils dans la nébuleuse protosolaire, lui permettant ainsi de réconcilier les modèles de formation de la planète géante et ses mesures de composition atmosphérique. Dans le scénario proposé, les blocs de construction formés à basse température dans les parties externes de la nébuleuse ont migré vers l'intérieur du disque avant de rencontrer la zone de cristallisation de la glace amorphe. En traversant cette zone, les planétésimaux ont subi une transition de phase exothermique (cristallisation de la glace amorphe) qui a entrainé la désorption des molécules volatiles piégées dans leur glace, lesquelles se sont mélangées avec la phase gazeuse de la nébuleuse. En se formant dans cette région de la nébuleuse, Jupiter a ainsi pu accréter son enveloppe à partir d’un gaz dont la métallicité correspondait déjà à celle observée aujourd’hui par Galileo.

Les résultats de cette étude se généralisent à toutes les géantes gazeuses dont les sur-métallicités peuvent être expliquées par l’accrétion d’un gaz issus du disque et préalablement enrichi en éléments volatils. Ce travail souligne également l'importance des mesures in situ pour mieux comprendre la formation des planètes géantes. Un projet de sonde de rentrée atmosphérique analogue à la mission Galileo est d'ailleurs à l'étude à l'ESA pour aller explorer les atmosphères d'Uranus et/ou Neptune dans le cadre d'un futur partenariat avec la NASA.

Source

Mousis, O., Ronnet, T., Lunine, J.I. Jupiter’s formation in the vicinity of the amorphous ice snowline. The Astrophysical Journal (2019) doi: 10.3847/1538-4357/ab0a72